2025年以降に名古屋モスクがお引き受けした講演・出張講義のお知らせと感想・写真を掲載いたしました。

» 2020~2024年の講演・出張講義のお知らせはこちらをご覧ください。

» 2019年以前の講演・出張講義のお知らせはこちらをご覧ください。

» 講演・出張講義をご希望の方はこちらをご覧ください。

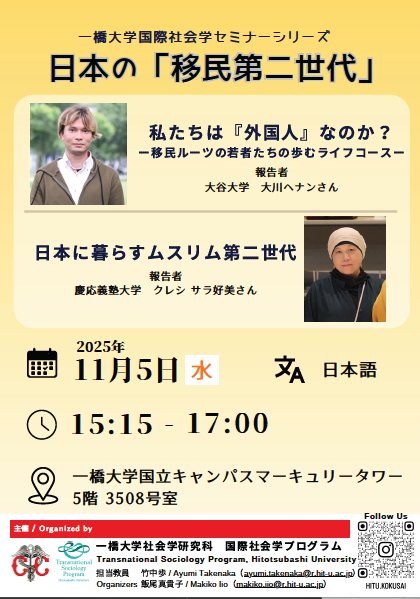

2025.11.5 一橋大学国際社会セミナー

「日本の『移民第二世代』」

2025.10.22 椙山女学園大学

「イスラームのご案内 ~誤解を解くためのお話」

2025.7.31 浜松国際交流協会

「がんばらない ムスリムフレンドリー」

感想より

・ムスリムのみなさんへの対応は、こちらがパーフェクトを目指すのではなくムスリムの方が判断してくれればよいという事がわかりました。できることを示すことで充分であるということが目からウロコでした。知ることができてよかったです。

・やれる範囲で相手のことを想いできるサービスを提供すれば良いということを実例を交えて多数紹介して下さって、頭のモヤモヤがすっきり晴れました。

・すべてのムスリムに対する私の疑問に解答して下さって、目からウロコが落ちました。ラマダンでは、日中、唾液すら飲み込まない人がいると聞いて(こっそり飲み込むひともいると聞いて)ムスリムって???と思っていましたが、多様性によるものと理解できました。最後のアッサラームアライクムの言葉は感動して涙がでました。ありがとうございました。

2025.7.2 日本福祉大学

「 イスラームのご案内 ~日本に暮らすムスリム 」(オンライン)

感想より

・今回の講義を通してイスラム教について知り、自分の中で考えていたイスラム教の考え方を新たに考え直すことができました。イスラム教は唯一神であり、預言者であるムハンマドが伝えたということをしっかり理解することができました。そして、日本にいるイスラム教徒の生徒がイスラム教徒というだけでいじめられたり、否定される状態があることを知りました。その中で、もし私が教員になったとき、そんなつらい思いをする人がいても対応できるようにするために、イスラムの正しい知識を生徒に伝えたり、自分のなかで”アップデート”していく必要があると感じました。

・今回の講義を通して、イスラム教に対する理解が深まった。日本では、仏教やキリスト教に対する理解はある程度なされていると感じるが、イスラム教に対する理解や知識が私を含め足りないと感じていた。また、イスラム教ときくと、断食や服装のしばりなどの厳しい事項が多く、男女差別なども存在するイメージがあった。しかし、現実では、禁止事項は他の宗教とはほとんど変わらず、服装も様々であることが分かった。男女差別においては、イスラム教を大多数とする国よりも、日本や韓国などのアジア諸国の方が顕著であり、むしろ女性は大切な存在として扱われていることを初めて知ることができた。約10年前に組織されたISとイスラム教の区別がつかず、イスラム教徒を差別する日本人が少なからずいることは受け入れがたい事実である。このような偏見や差別は知識の不足から来るものであり、日本人がいかに宗教に対する関心、理解を示していないかが分かる。世界がグローバル化している今、私たちはイスラム教を含めた様々な宗教の知識を身に付ける必要がある。私も、生涯を通して学び、考え、伝え、偏見や差別のない世界を実現するための力になりたい。

・今回の講義を受け、ムスリムのイメージがだいぶ変わった。講義前までのイスラム教のイメージは厳しく、決まりや義務に忠実で難しいと思っていた。しかし、講義を聞けば聞くほど厳しいという訳ではなく、ただムスリムは自分たちのできる範囲で神を信仰をしているだけだと分かった。むしろ差別や偏見が少なく、私たちよりも自由で平等な暮らしをしていると感じた。1部の特殊な事例により勝手なイメージだけが先行し、間違った認識を持ってしまっている人は日本にたくさんいるのだと思った。しかし、この問題はメディアが間違った情報を流した結果であり、イスラム教に対して正しい情報を得ることができれば、それこそ1部の特殊な人以外はムスリムの人のことをきちんと理解できる人がたくさんいると感じた。私は今回の講義を受ける前までは、「ムスリムの人を増やしたい」とある種の勧誘をされるのかと思っていたが、ただイスラム教の事を正しく理解してほしいだけということが分かった。それくらいなら私にもできるので、正しい知識を取り入れ、ムスリムと出会っても「普通の人」と同じように接し、理解したいと思った。

2025.6.26 椙山女学園大学

「イスラームのご案内 ~第二世代が過ごす学校現場の実態」(オンライン)

感想より

・今回の講義では、イスラームについての正しい理解がなぜ大切なのか学ぶことができました。今まで、ムスリムは厳しい決まりのなかで生活している印象がありましたが、実際には、礼拝の時間も生活リズムに合わせてよく、スンナも自分に合うものを選べばいいなど、とても驚きました。ムスリムと一言でいっても、国や文化、生活スタイルはさまざまで、「みんな違ってみんないい」という言葉がとても印象に残りました。また、SNSなどで見かける無意識な悪口や偏見が、本人たちをどれほど傷つけているかを学んでいく必要があると感じました。多様性を理解して、共に生きるために、まず知ることから始めたいと思います。

・2015年のISILの日本人拘束事件を当時見ていて、黒いスカーフで身をつつんでいる人は怖い・危ないというイメージを持ってしまっていました。でもムスリムとは関係ないのに何も知らない人に批判されて生きづらくなっている現状を知りすごく衝撃を受けました。日本で生まれて日本の文化で生きているのにイスラムのルーツでイスラムを信仰して、家族と友達との振るまいを変えないと生きづらい世の中(日本)で、特に第二世代の家族間のムスリムとしての望み通りの生き方をしなければいけないのと、学校内での友達との違いを気にして本当の自分を見失ってしまうようなストレスを抱えて辛いすれ違いを感じていて、このことをみんなが知るべきだと感じました。特にSNSで未知ゆえに一部の情報を勝手に結びつけて、偏見を事実として一方的な批判をしてしまうのは現代日本の悪い部分だと思うのでムスリムだけじゃなく文化の違いを理解できるようになりたいと思いました。

・ムスリムといえば、顔を隠して、スカーフを黒などの大人しい色で肌や顔を隠さなければいけないものだと思っていたけれど花柄やピンクなど、オシャレの1つとなっているのが可愛くて良いと思った。豚など、宗教上で食べられないものなど、シビアな質問かと思っていたけれど、思っていたよりも普通に答えてくれることに驚いた。サラームというあいさつがムスリム同士ならみんなに使うことができることがすてきだと思った。少し怖い印象があったけれど、そんなことはなく、イメージが変わりました。逆に興味が湧いた。

2025.6.24 慶應義塾大学

「日本でムスリマとして生きる ~名古屋のムスリムコミュニティ」

感想より

・先日はご講演ありがとうございました。まず初めにお話全体を通して1女性として大変尊敬の念を抱きました。プリスクールやグローサリーストア設営、お弁当作りなどの圧倒的な行動力に何度も驚かされました。クレシ先生のように、自分が関連するコミュニティ内の人を誰もおいていかず、制度にしてしまう行動力を持ちたいと思わせていただいた講演でした。/また、ISの名前がイスラームという言葉よりも先に流行ったことによるイスラーム=テロという誤解の拡大について、日本メディアの対応に疑問を抱きました。ISのような組織が「イスラーム」と名乗ることに対し、世界中のムスリムが強く抗議しているにもかかわらず、情報発信をするメディアが真摯な対応をとらなかったことに戸惑いを感じました。情報を受け取る側としても、言葉の意味や背景を考えて、安易に「イスラーム=怖い」というような印象で思考停止しないことが重要だと思いました。そして、この授業を履修すべき意義を改めて感じました。

・今回の授業で私が強く心を動かされたのは、「1人でも多くの日本人に正しいイスラームの理解を広め、ムスリムの子どもたちが安心して暮らせる社会をつくりたい」という言葉です。確かに現在の日本社会において、イスラームはしばしば「怖い」「過激」といったイメージと結びつけられ、ISのような過激派組織と混同されることも確かに少なくないと想像します。しかし、授業内で慶應義塾関係者に置き換えて数字で説明してくださった際にその誤解の極端さに気がつきました。こうした誤解が、ムスリムの子どもたちに向けられる偏見や彼らの孤立につながっている現状に対し、クレシさんが取り組まれてきた活動に感銘を受けました。特定の宗教行事に偏らない、かつ世界で生きていけるよう英語中心のプリスクール、葛藤を抱える日本人ムスリマの居場所づくり、中高生のお茶会やモスク見学の同席といった活動など、どれも彼らに「一人じゃない」と感じさせるような取り組みです。私自身も、他者を理解するとはどういうことか、多様性と共生を語るとき何が求められているのか、あらためて問い直す機会となりました。誤解や偏見を乗り越えるには時間がかかるかもしれません。だからこそ「1人でも多くの理解者を」日本社会に増やせるよう、私自身もイスラームに関する勉強を続けていきたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。

・(前略)「正直に言います。私が渉外活動を行っている理由は、深い信仰心から来るものではなく子ども達のためです」。自分はこの言葉で目頭が熱くなると同時に、自分の過去について申し訳なくなりました。小学校3年生の頃、オレンジ色の服を着させられた日本人が手を縛られ、ナイフと銃を突きつけられた映像は衝撃的な記憶として自分の記憶にまだ刻まれています。でもそれだから差別をしていい理由にはなりません。ビデオでみたムスリムの子どもたちが「拒絶されたら頭にも記憶にも残る。」と感じていたにも関わらず、自分は関わったことがないムスリムの方々に大きな偏見を抱いていました。昨年インドネシアに留学するまで18年間申し訳ないことをしたなと感じています。特に息子さん方の「爆弾が巻かれてる」という話は心が痛かったです。だからこそ、インタビューやヤングむすりむチャンネルの会話にはほっこりしました。自分は家族や恋人、友人に忍耐強く接することはできていなかったので、そうした姿勢がどれだけ重要なのかイスラム教でない自分も学ぶことが多かったです。/SFCの先輩の歌の歌詞で、誰も端っこで泣かないように地球は丸いという文があります。自分ができることは微力ではありますが、日本にいるムスリムやそうでない方も端っこで泣かないように日本社会を作っていこうと思いました。本日3つ目の授業で、お昼ご飯も食べたあと、ここまで眠くならずに真剣に受けられた授業は今日がはじめてです。貴重な講義をありがとうございました。明日の試験は皆を幸せにしてきたクレシさんに吉報が訪れますように。

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

2025.6.10 明星大学

「イスラームのご案内 ~第二世代が過ごす学校現場の実態」(オンライン)

感想より

・ラマダーンやお祈り、食のルールなど、イスラームの文化について具体的な話を聞く中で、「知らないまま判断する怖さ」にハッとさせられた。日常の中に信仰が自然に根づいているという話は、自分の価値観を見つめ直すきっかけにもなった。社会科教員として、こうした文化や宗教の違いをただ知識として教えるだけでなく、「その向こうに人がいる」という視点を忘れずにいたい。身近な題材から世界の多様性に気づけるような授業ができるよう、これからもっと学びを深めていきたいと思った。

・今回の講義を受けてイスラム教徒についてイメージががらりと変わりました。もともと、 豚肉やお酒が飲めなかったりと制限が厳しく、少し怖いというイメージを持っていたがそのイメージは全然間違っていて本当は平和を毎日願っている幸せな宗教だと知ることができました。今回の講義の中で一番印象に残ったのは学校教育で宗教について怖くて言い出せないと言う児童生徒の声です。(中略)その児童生徒には良き理解者の存在がとても大切になると思います。その理解者になれるのは先生だと思います。私は将来小学校教員を目指しているため、しっかりと宗教について理解し生徒児童の意見に合わせた適切な対応をできるようにしたいです。そして、良き理解者となり宗教を信仰している生徒の支えになれるような先生になりたいです。

・まず何よりもクレシさんがイスラム教は全く怖いものではない、本来平和を望むことを強調していたり、決まりごとはそこまで厳しくないことを強く説明していたことに衝撃を受けた。おそらく想像以上に日本ではイスラム教徒が迫害されているのだと間接的に思った。確かに自分も決まりが厳しい宗教だと思っていたが人によって変わって厳しい人、結構ゆるい人色々な人がいることが衝撃だった。/教師としても宗教を持っている人にどう接したら良いか具体的にあまりよくわかっていなかったので、その宗教について詳しく調べること、「保護者に聞く」そして「子ども自身がどう対応してほしいか」などを聞くことが大切だとわかった。/私自身も持っていた日本での歪んだ認知を解消するために活動していることがよくわかったので今後教員になったときに子供達に誤解のないように宗教について教えることができるようになりたい。今後の日本はどんどん多文化社会になっていくので、今回のような講義をもっと学校で行われるように自分も務めていきたい。

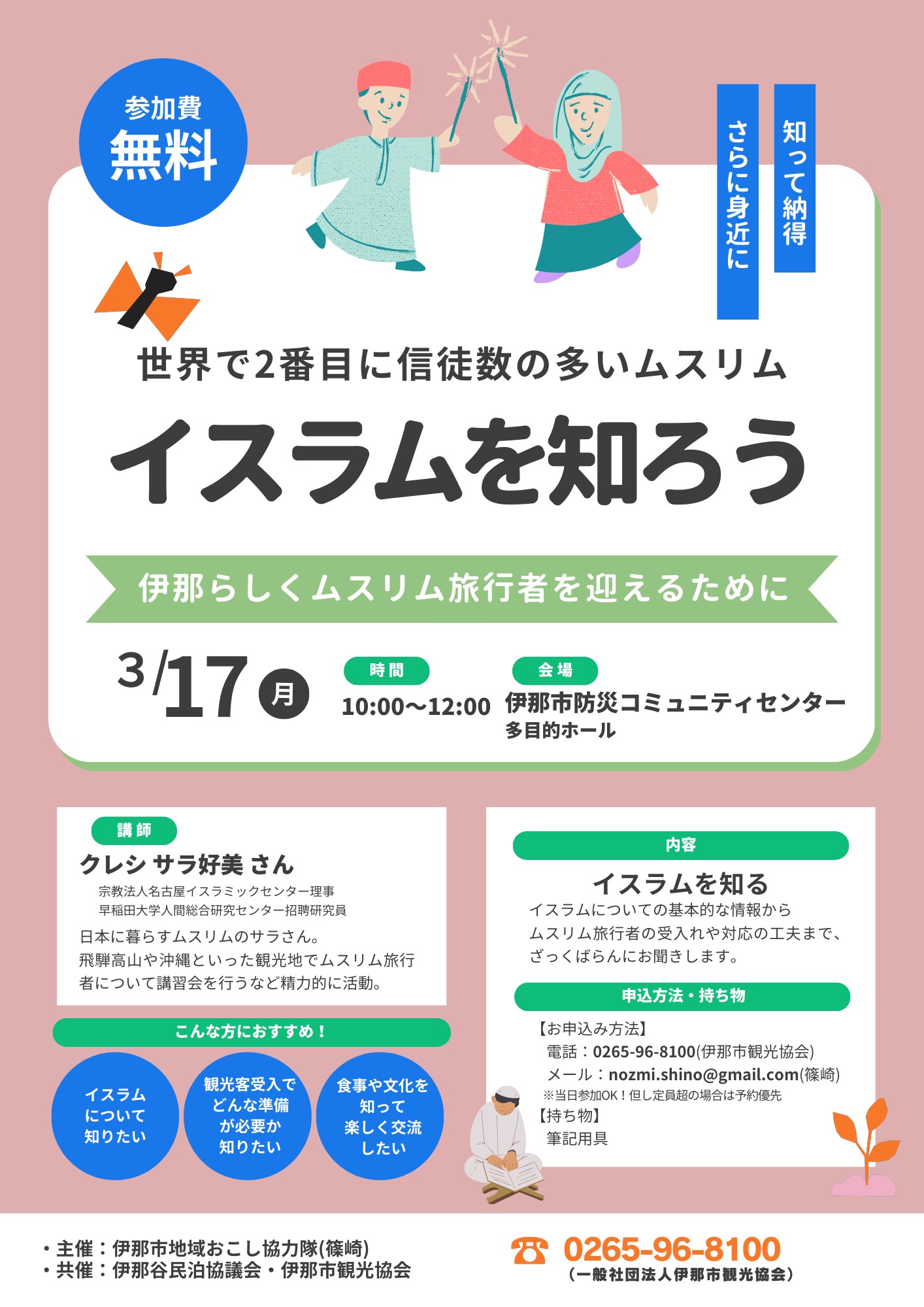

2025.3.17 伊那市地域おこし協力隊

「イスラムを知ろう ~ムスリム旅行者を迎えるために」